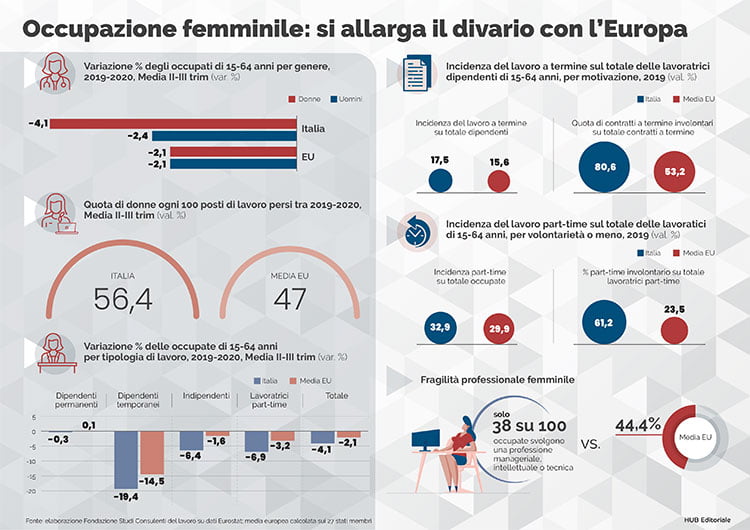

Nel 2020 l’Italia avrebbe dovuto raggiungere i target previsti dalla Strategia Europa 2020 con l’innalzamento del tasso di occupazione a quota 67% e l’incremento in numeri e qualità del lavoro femminile, ma lo scoppio della pandemia ha fatto saltare i programmi, rendendo non solo più difficile il conseguimento degli obiettivi previsti, ma allargando ulteriormente il divario che separa il nostro Paese dal resto d’Europa.Secondo un’indagine della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nel periodo aprile-settembre 2020 la Penisola ha, infatti, registrato una perdita di lavoratrici doppia rispetto alla media Europea. A fronte di un calo del 4,1% delle lavoratrici italiane tra i 15 e 64 anni (402 mila in meno), in Europa il numero delle occupate nella stessa fascia d’età è diminuito del 2,1%. Dopo la Spagna, il nostro è il Paese che segna la contrazione più elevata nell’occupazione femminile. Ma è soprattutto quello in cui il differenziale di genere nell’impatto della crisi risulta più elevato, con un gap di ben 1,7 punti percentuali tra uomini e donne che non ha pari in Europa. In media nel continente uomini e donne registrano, infatti, la stessa contrazione occupazionale (-2,1%). In Spagna, dove l’occupazione femminile è risultata in forte calo (-5,2%), il divario di genere è basso, di soli 0,4 punti percentuali. In Francia sono gli uomini ad avere registrato il calo più consistente dell’occupazione; mentre nel Regno Unito, l’occupazione femminile è aumentata, seppure di poco, mentre quella maschile è calata dell’1,1%.

Mediamente, su 100 posti di lavoro persi in Europa quelli femminili sono 46, mentre in Italia 56. Tra i grandi Paesi nessuno fa peggio di noi: in Spagna, ogni 100 occupati in meno, 48 sono donne; in Francia sono 44. Non mancano poi casi in cui l’occupazione femminile ha retto meglio di quella maschile come Austria, Portogallo, Grecia, dove la quota di donne sul totale dei posti persi è di circa un terzo.Tali dinamiche hanno inciso significativamente anche sui livelli di occupazione, ovvero su quei parametri che avrebbero dovuto rappresentare il traguardo della Strategia europea. Negli ultimi 12 mesi, il tasso di occupazione femminile nella fascia d’età 15-64 anni in Europa è passato dal 63,3 al 62,4 (con una diminuzione di 0,9 punti percentuali); in Italia, dal 50,1 al 48,5 (con una diminuzione di 1,6 punti percentuali), ampliando ancora di più il divario con gli altri Paesi. Solo la Grecia continua a presentare, assieme a noi, un tasso occupazione al di sotto della soglia dl 50%.L’effetto fortemente divaricante che la crisi sta avendo in Italia, con riferimento all’impatto di genere, conferma l’anomalia di un “caso”, quello italiano, che richiede misure di intervento straordinarie, per colmare un deficit strutturale che rischia di aggravarsi nei prossimi mesi.

IL nostro Paese continua a rappresentare un unicum nello scenario europeo ed internazionale per quanto riguarda il lavoro femminile. A partire dal livello di partecipazione delle donne al lavoro, che da sempre si attesta su valori molto più bassi degli altri Paesi, che potrebbe essere dipeso da molteplici fattori: il ritardo storico nell’accesso al lavoro da parte delle donne, l’insufficienza dei servizi per l’infanzia e le persone che necessitano di assistenza, il radicamento che ancora esiste in molte aree del Paese di un atteggiamento culturale non sempre favorevole alla donna che lavora. In ultimo, la carenza di opportunità lavorative, vero nodo del sistema. Ma anche quando le donne accedono al lavoro, la loro condizione occupazionale continua ad essere caratterizzata da una debolezza strutturale che finisce per renderle più esposte ai rischi di espulsione dal mercato rispetto agli uomini e alle colleghe di altri Paesi.Le stesse dinamiche che hanno interessato il lavoro femminile in questi ultimi mesi ben evidenziano le dimensioni in cui si si annidano le principali criticità. La prima riguarda il lavoro autonomo, colpito fortemente dalla crisi. Nei mesi di aprile-settembre 2020, l’occupazione indipendente femminile è diminuita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente di 103 mila unità registrando una contrazione del 6,4%, praticamente il doppio di quella registrata dagli uomini. In nessun Paese europeo si è assistito ad un calo così forte: in media le autonome sono diminuite dell’1,6%, più o meno quanto gli uomini (-1,9%). Da un lato ciò è dovuto all’impatto settoriale della crisi che, come noto, ha penalizzato soprattutto la filiera del turismo-tempo libero, attività ristorative e commerciali, ad alta densità di lavoro femminile micro-imprenditoriale in Italia (tab.1 e fig. 4). Dall’altro lato, però, non va trascurato come lo stesso modello di lavoro autonomo, pur utile traino alla crescita dell’occupazione femminile negli ultimi anni, presenti da noi alcune dimensioni di fragilità che ne indeboliscono la stabilità occupazionale. Secondo una recente indagine svolta da Eurostat sul lavoro autonomo nei Paesi membri, il 17,5% delle lavoratrici italiane che esercita attività in proprio lo fa per un solo committente; tale percentuale non solo risulta quasi doppia rispetto alla media europea (9,2%) ma è anche la più alta del continente. È evidente che la presenza elevata di una componente “ibrida”, a metà strada tra dipendente e autonomo, privi tante occupate di quella forza contrattuale che deriva dall’avere un mercato pluri-committente esponendole, come visto, ad un maggiore rischio di perdita del lavoro.

In secondo luogo, sempre il confronto europeo evidenzia come la stessa flessibilità del lavoro, sia contrattuale che oraria, abbia nel nostro Paese un ruolo più penalizzante che funzionale alle esigenze delle lavoratrici. Diversamente da quanto avviene in Europa, dove il ricorso ai contratti a termine e al part time trovano giustificazione in specifiche richieste delle lavoratrici, in Italia sono condizioni più imposte che desiderate.In tutta Europa, le lavoratrici a termine sono state le più colpite dalla crisi: tale componente di lavoro ha registrato una contrazione del 14,5%, di poco inferiore a quella maschile (16%). In Italia, il calo è stato più elevato (19,4%) per le donne e, in questo caso, superiore a quello maschile (16,7%). Anche con riferimento al part time si registrano indicazioni simili: a fronte di una perdita del 3,2% di occupate con tale formula in Europa, nel nostro Paese il calo è stato del 6,9%.Perché il ricorso al lavoro flessibile risulta in Italia più penalizzante per le donne, sia rispetto alle colleghe europee che agli uomini? Una delle motivazioni può essere rinvenuta nel fatto che si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di un’alternativa all’impossibilità di trovare un lavoro stabile. A fronte di una media del 17,5% di occupate con contratti a termine (sul totale delle dipendenti), di poco superiore a quella media europea (15,6%), la maggioranza delle italiane occupate a termine – l’80,6% – dichiara di aver optato per tale modalità perché non è riuscita a trovare un lavoro temporaneo. Di contro in Europa tale motivazione vale per poco più della metà delle occupate (53,2%), mentre per l’altra metà quella del lavoro a termine è una scelta che deriva dalla volontà di avere un contratto temporaneo o dall’essere contestualmente impegnata in attività formative.Ancora più evidente risulta la residualità della scelta con riferimento al part time. A fronte, infatti, del 38,2% di lavoratrici che volontariamente ha scelto tale modalità, ben il 61,2% è stata costretta ad accettare tale condizione in assenza di alternative. In Europa, invece, i rapporti sono del tutto diversi: per il 76,5% delle lavoratrici interessate questa appare una vera e propria scelta, di vita e di lavoro, con punte del 91,9% in Germania e del 95,5% nei Paesi Bassi. Solo per il 23,5% si tratta di una condizione non voluta. La residualità della scelta, che si configura nell’accettazione di condizioni di lavoro non desiderate a causa dell’assenza di alternative, condiziona la capacità contrattuale di molte donne, la cui situazione di debolezza sul mercato non è legata tanto alla flessibilità, quanto all’impossibilità di ottenere la situazione contrattuale desiderata.

Infine, vi è da segnalare la persistente fragilità professionale che caratterizza il lavoro delle donne nel nostro Paese. Sebbene negli ultimi anni l’occupazione femminile sia cresciuta di misura, anche ai livelli più elevati della piramide professionale, l’Italia registra tra le 15-64 enni ancora una bassa presenza di donne tra le professioni a più elevata qualificazione. Su 100 occupate, solo 38 si collocano ai vertici della piramide professionale svolgendo una professione di carattere manageriale (2,3% contro il 3,7% della media EU), professionale e intellettuale (19,7% contro il 22,4% della media EU) oppure tecnica (16,5% contro 18,2%). In media in Europa tale valore si colloca al 44,4%, con percentuali ancora superiori nei Paesi più avanzati, come Germania (49,5%), Francia (46,7%); nel Regno Unito tale percentuale arriva al 50,3%.Di contro, il grosso dell’occupazione femminile in Italia si colloca su posizioni intermedie, impiegatizie (18,2% contro il 13,7% della media europea) e di servizio alle vendite (24,5% contro il 22,7%). Ed è proprio in questa fascia professionale che si registrano i fenomeni di over-education, ovvero di disallineamento fra livello di istruzione e quello richiesto per ricoprire determinate posizioni. La minore presenza sui profili professionali più solidi rappresenta un elemento di fragilità di sistema, incidendo sulla stessa capacità di tenuta occupazionale delle donne.

L’insieme degli elementi esaminati suggerisce alcune considerazioni alla luce delle misure che dovranno essere messe in campo per rilanciare nei prossimi mesi l’occupazione femminile, sia in termini di accrescimento dei livelli di partecipazione al lavoro, che di rafforzamento delle posizioni lavorative delle donne.Con riferimento al primo aspetto, la crescita della partecipazione, occorre sicuramente potenziare l’offerta e l’accessibilità ai servizi che favoriscono la conciliazione lavoro famiglia, a partire dagli asili nido fino ai servizi di cura per la terza età che rappresenta poi un obiettivo da sempre individuato prioritario, ma ancora lontano dall’essere raggiunto. Da questo punto di vista, lo sviluppo del welfare aziendale o territoriale può rappresentare una risposta utile, ma comunque integrativa di un’azione che non può prescindere dal pubblico, sia in termini di sostegno ai servizi, sia di progettazione di un’organizzazione dei tempi e degli spazi di vita che sia funzionale anche alle esigenze delle donne lavoratrici. La progettazione di hub di lavoro in cui far convergere spazi di co-working assieme a servizi di cura per l’infanzia e la terza età, unitamente alla presenza di quelli essenziali, potrebbero rappresentare interessanti idee da sviluppare a livello locale per favorire quell’innovazione sociale e del lavoro che in molti Paesi è già realtà.

Con riferimento al rafforzamento del lavoro delle donne, che implica una crescita in qualità, professionale e contrattuale, appare urgente:

Innalzare il livello di istruzione femminile: per quanto le donne, soprattutto le giovani, presentino livelli di istruzione più elevati degli uomini, lo svantaggio femminile in termini occupazionali resta estremamente elevato, con un tasso di occupazione nettamente più basso di quello maschile. Solo al crescere dei livelli di istruzione questo si riduce, raggiungendo una differenza di 8,2 punti percentuali tra i laureati. L’Italia continua a presentare livelli di istruzione molto bassi: su 100 occupate di 15-64 anni, il 22,6% (contro il 14,3% della media UE) ha un livello di istruzione inferiore al secondario, il 47,1% un diploma secondario e solo il 30,3% (contro il 39,1% della media UE) un titolo universitario.

Indirizzare i percorsi formativi di tipo secondario e terziario delle giovani verso quei profili di competenze che risultano più appetibili e più richiesti dal mercato, soprattutto in ottica futura. È indicativo che tra gli iscritti agli ITS, gli istituti tecnici destinati a formare le figure di media alta qualificazione più richieste dalle aziende “solo” il 27,4% siano donne. E ancora, sebbene in forte crescita negli ultimi anni, nel 2019 solo il 16,2% delle laureate tra i 25 e 34 anni aveva una laurea STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), contro il 37,3% degli uomini. Le quote si invertono per le lauree umanistiche: 30,1% tra le donne e 15,6% tra gli uomini;

A fianco alle competenze “core”, vanno rafforzate tutte quelle soft skills utili a potenziare la capacità contrattuale delle donne sul mercato, spesso penalizzate dalla scarsa fiducia e consapevolezza di ruolo delle stesse. Un’azione trasversale di empowerment, che potrebbe supportare attivamente la riduzione di quei divari di genere che, a parità di condizioni, vedono ancora le donne penalizzate su tante dimensioni, a partire da quelle retributive;

Infine, è necessario rafforzare un modello di lavoro, quello autonomo, la cui declinazione al femminile presenta molti elementi di fragilità. Dalla maternità, ai compiti di accudimento, che pure potrebbero e dovrebbero trovare in famiglia il proprio equilibrio di genere. Il percorso di tante lavoratrici autonome, che siano professioniste, imprenditrici, rischia di divenire un percorso ad ostacoli se non sostenuto da misure di sistema a sostegno reale delle donne che lavorano.