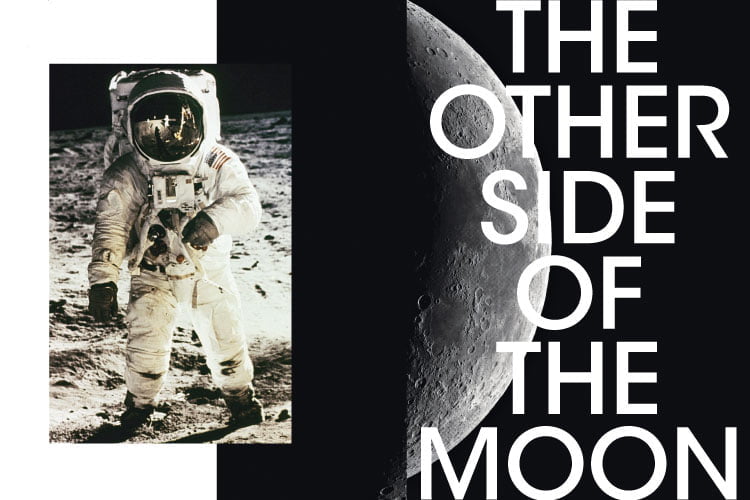

«È un piccolo passo per l’uomo, ma un grande passo per l’umanità». Questa frase celebre, segna simbolicamente e materialmente il momento dello straordinario viaggio dell’uomo sulla Luna. Fu Neil Armstrong a pronunciarla, mentre dalla scaletta del Modulo Lunare posava piede sul suolo selenico. Sull’Apollo 11, il 20 luglio 1969, con Armstrong c’erano anche Buzz Aldrin e Michael Collins. Il primo raggiunse il compagno dopo 20 minuti, il secondo non ebbe invece l’onore di mettere piede sul nostro satellite: rimase in orbita pilotando il modulo di comando che riportò i tre a casa. La missione terminò il 24 luglio, con l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico. Gli astronauti erano partiti il 16 luglio: l’Apollo 11 era la quinta missione corredata di equipaggio del programma Apollo, creato dalla Nasa. Al loro ritorno divennero degli eroi nazionali, portati in trionfo e ricoperti di onorificenze. Da quel fatidico momento furono sempre accompagnati da un’aura di epicità. Per rendere l’idea, Neil Armstrong (scomparso nel 2012) nel 2005 fece causa al barbiere di fiducia che aveva venduto ciocche di suoi capelli a un collezionista per 3 mila dollari. Definito “eroe riluttante”, a disagio per l’enorme popolarità ottenuta, s’imbarcò nella missione nonostante avesse dubbi in merito al suo successo. Lo rese noto solo nel 2005, nella sua biografia: riteneva vi fosse solo il 50% di probabilità di riuscita. Nel descrivere le emozioni dopo l’allunaggio scrive: «Ero sollevato, estasiato ed estremamente sorpreso che avessimo avuto successo».

Buzz Aldrin, il secondo uomo a mettere piede sulla Luna, tre anni dopo l’allunaggio si congederà e affronterà periodi difficili, narrati nell’autobiografia Return to Earth, che lo vedranno combattere con depressione e alcolismo. Al suo nome si ispira l’astronauta giocattolo della saga Toy Story firmata Disney; inoltre Aldrin ha partecipato nei panni di se stesso a un episodio della serie The Big Bang Theory, e il suo personaggio appare ne I Simpson e in Futurama. Come per gli altri membri dell’equipaggio dell’Apollo 11, un piccolo cratere vicino al luogo dell’allunaggio porta il suo nome.

La prima passeggiata lunare fu trasmessa in diretta tv e seguita in tutto il mondo da circa 900 milioni di persone: fu un enorme risultato per gli Stati Uniti, considerando che nel ‘61 il presidente Kennedy aveva sancito dinanzi al Congresso l’obiettivo, per il Paese, di far atterrare un uomo sulla Luna e farlo tornare sano e salvo sulla Terra prima della fine del decennio. Il testa a testa, ovviamente, era con l’Unione Sovietica.

Oggi c’è anche chi ipotizza che lo sbarco sia stato simulato in uno studio cinematografico: la teoria del complotto lunare (in inglese Moon Hoax, frottola della Luna) sostiene che le missioni del programma Apollo non avrebbero realmente trasportato gli astronauti sulla Luna, e le prove degli allunaggi sarebbero state falsificate dalla Nasa, con la collaborazione del governo degli Stati Uniti, in competizione con l’Urss per la “conquista dello spazio” nel panorama generale della Guerra Fredda. In realtà, quel che avvenne mezzo secolo fa fu un episodio che ebbe risonanza in ogni parte del mondo: tra il 20 e il 21 luglio 1969 la Rai realizzò dagli studi di via Teulada una diretta di circa 30 ore condotta da Tito Stagno, Andrea Barbato, Piero Forcella e, in collegamento da Houston, Ruggero Orlando. Stagno racconta che prima di affrontare la maratona della diretta soggiornò per quasi un mese negli Usa per visitare aziende e basi coinvolte.

E poi, il 21 luglio, tutto ciò che era appartenuto fino ad allora alla sfera della fantascienza e del futuribile divenne realtà. Giornalisti e osservatori internazionali profetizzarono che l’allunaggio statunitense (seguito anche da Mosca, ma ignorato dalla Cina) avrebbe sancito l’inizio di una collaborazione fra Usa e Urss e, forse, la fine della Guerra Fredda. Si trattò di un’illusione presto disattesa. Oriana Fallaci, inviata del Corriere della Sera, scrisse: «L’uomo è sulla luna. Non più prigioniero del proprio pianeta, dalle 4.57 del 21 luglio 1969 si è proiettato verso approdi ignoti». Il materiale raccolto dalla celebre giornalista toscana diverrà poi un libro, intitolato Se il sole muore.

Ma a cosa è servito andare nello spazio? Se vi siete mai posti questa domanda, è bene che sappiate che l’eredità lasciata da quel formidabile viaggio è immensa: sono almeno 30 mila gli oggetti prodotti utilizzando tecnologie messe a punto negli anni della corsa alla Luna, e sul sito della Nasa l’elenco viene aggiornato periodicamente. Ad esempio le lenti antigraffio, derivate dalla necessità di sviluppare per gli astronauti visori dei caschi che resistessero a importanti sollecitazioni: il settore dell’ottica ha adottato l’invenzione realizzando occhiali da vista con lenti dieci volte più resistenti. Oppure le suole per scarpe da atletica: l’abbigliamento spaziale delle missioni Apollo includeva speciali stivali dotati di molle, e la tecnologia in questione è stata poi usata per assorbire l’energia prodotta dal piede nell’impatto sul terreno e restituirla per offrire un sollevamento maggiore. Anche la possibilità di chiamare a distanza o di orientarci con il Gps la dobbiamo alle invenzioni Nasa, così come i materassi memory su cui molti di noi riposano. La “schiuma di poliuretano a struttura cellulare aperta” fu utilizzata infatti sui sedili degli aeromobili per attutire l’impatto dell’atterraggio.

Le tute spaziali, formulate per garantire agli astronauti un’adeguata protezione termica durante le loro “passeggiate”, hanno poi fatto da apripista a numerosissimi brevetti: oggi questa tecnologia viene utilizzata per gli indumenti da sci (basti pensare al goretex), per migliorare le prestazioni sportive, per il trattamento di traumi, per la produzione di coperte termiche utilizzate nei reparti di neonatologia.

Avete una GoPro, una di quelle piccole telecamere che si possono montare sui caschi? Anche lei è una nipotina delle missioni spaziali, che hanno dato una mano anche, udite udite, all’archeologia. Una tecnologia sviluppata dalla Nasa per misurare le distanze astronomiche grazie alla luce laser è, infatti, uno dei brevetti attualmente più utilizzati nella ricerca di oggetti di epoche passate: si tratta di sensori laser che permettono agli archeologi di localizzare più facilmente fossili e ossa nascosti sotto terra.

Anche l’uso, ormai consolidato, di attrezzi da lavoro senza filo nasce dal lontano spazio: come potevano gli astronauti lavorare in tranquillità con trivelle sulla superficie lunare, escludendo ovviamente la possibilità di ricorrere all’energia elettrica? Così la Nasa e la Black&Decker negli anni ‘60 concepirono trivelle ultraleggere e trapani con batterie ricaricabili.

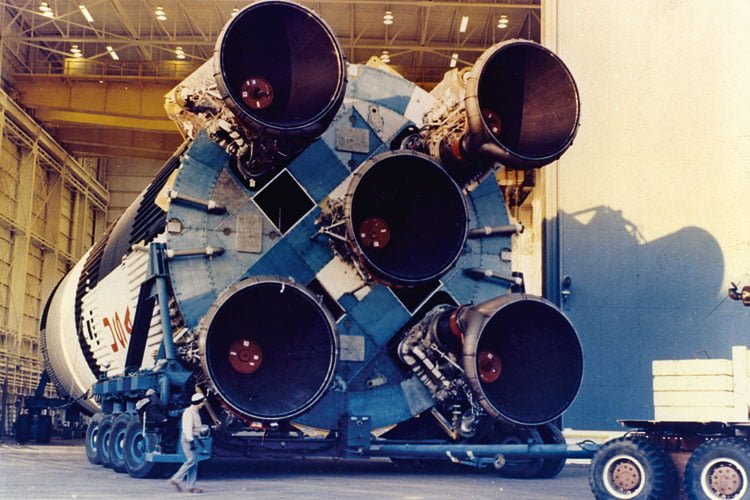

Il velcro, che ora sostituisce comunemente chiusure lampo e bottoni, fu pensato per semplificare la vita, e la vestizione, degli astronauti. Si calcola che per ogni dollaro dei circa 25 miliardi spesi negli anni ’60 per il programma dalla Nasa le ricadute tecnologiche ne abbiano prodotti tre. Oltre a derivazioni dirette, la corsa alla Luna ha dato, inoltre, un notevole impulso allo sviluppo di tecnologie innovative come quella alla base dei circuiti elettronici miniaturizzati: i microchip – che hanno poi permesso l’avvento dei pc – derivano dai computer di bordo utilizzati nei moduli delle missioni Apollo. Perfino i cibi liofilizzati che troviamo negli scaffali dei supermercati sono una conseguenza della tecnologia sviluppata dalla Nasa per preparare i pasti per gli astronauti. Il programma Apollo è stato utile anche per gli sviluppi della medicina, dando impulso alla realizzazione di arti artificiali in materiali compatibili con i tessuti biologici, o di pacemaker per il cuore. Insomma, è proprio il caso di dire che quello sbarco sulla Luna, ha in realtà cambiato la nostra vita sulla Terra.

© Riproduzione riservata