Dopo mezzo secolo Giorgio de Chirico torna a Palazzo Reale di Milano: il maestro della metafisica, il pittore de Le Muse inquietanti e della piazze assolate, dei treni e delle statue greche, l’artista che ha saputo mescolare il gusto apollineo al guizzo surreale, sarà il protagonista della stagione autunnale delle mostre. Semplicemente de Chirico s’intitola l’esposizione curata da Luca Massimo Barbero (dal 25 settembre al 19 gennaio, la produzione è del Comune insieme a Marsilio ed Electa): il percorso espositivo si snoda su otto sale per un centinaio di opere, con alcuni notevoli prestiti come la monumentale Arianna del 1913, concessa dal Met di New York (un evento clamoroso: l’opera mai si è mossa dal museo americano). De Chirico (1888–1978) torna a Palazzo Reale dopo che nel 1970, già considerato da tutti pictor optimus, decise di esporre nel capoluogo lombardo, una delle città fondamentali (con Firenze e Ferrara) per la sua formazione giovanile, prima di stabilirsi definitivamente a Roma, in Piazza di Spagna.

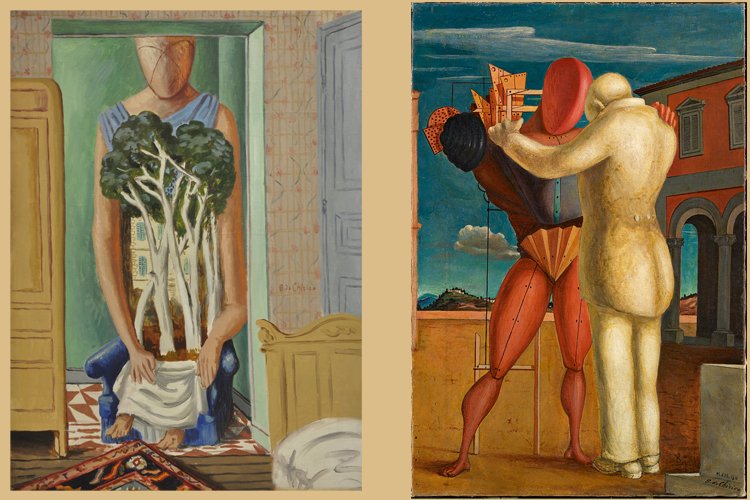

Questa mostra vuole tornare «a far vedere de Chirico dal vivo», presentando le sue potenti pitture alle nuove generazioni e sbrigliando il nome dalla mitizzazione da cartolina (per non parlare della “censura” sui lavori degli anni 30 e 40). Si parte dalla mitologia familiare (il Centauro morente, riferito alla sua nascita in Grecia), si prosegue con gli spazi metafisici (le piazze d’Italia, la ferrovia che richiama il lavoro del padre) e poi con i giochi surreali e gli autoritratti irriverenti. Al cuore del percorso espositivo ci sono i celebri manichini: Il figliol prodigo del Museo del 900 sarà accanto a Ettore e Andromaca della Gam di Roma, entrambi, a loro modo, “eroi metafisici” e fantocci del presente.

Il percorso si chiude sugli interni degli anni 30 (con l’ossessione dell’armadio che provocava incubi al pittore e quella capacità così spiccata di gestire il colore) e con una galleria di gladiatori enigmatici come i Bagni Misteriosi, il complesso scultoreo al Parco Sempione evocato in mostra. «Giorgio de Chirico è famoso e ha influenzato il nostro immaginario, ma qui cerchiamo di spiegare perché è stato germinale anche per l’arte contemporanea», spiega il curatore Barbero. Interessante chiave di lettura: la mostra si chiude sulla “neometafisica” della metà del Novecento, con Andy Warhol letteralmente sedotto dalla serialità delle opere del maestro e de Chirico, arguto e “gigione” nei suoi autoritratti, che così anticipa il concetto di pittura quale performance teatrale individuale, tanto sfruttata dagli artistar di oggi.

© Riproduzione riservata